Doce ‘Goyas’, ni más ni menos, le han hecho falta a Bayona para que me decidiese, finalmente, a ver su película. ‘La sociedad de la nieve’ se convertía así, hace unos días, en la tercera película más galardonada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas; después de ‘Mar Adentro’ y ‘¡Ay, Carmela!’. Hazaña que no le es del todo ajena al director, pues con ‘Un monstruo viene a verme’ consiguió hasta nueve. Y es que, incluso con su nominación a los Óscar, me he resistido todo este tiempo a revivir el drama.

Desde hace un tiempo, y creo que en gran parte a consecuencia de nuestra paternidad, venimos rechazando la exposición a contenido, sobre todo audiovisual, trágico, virulento o sustancialmente doloroso, ya que nuestra tolerancia a este tipo de imágenes e historias se ha visto drásticamente reducida. Ahora, nos hacen más daño, nos perturban más y afectan a nuestro ánimo. Además, ya habíamos visto ‘Viven’ (1993) y conocíamos de sobra la historia.

Sin embargo, el éxito logrado en la última edición de los premios de la Academia de Cine y, por supuesto, la trayectoria de su director acabaron por convencernos. Bueno, realmente yo tuve que convencer al ‘Hombre del Renacimiento’ que aún así se resistía a “sufrir por placer”. Y; aunque he de reconocer que pasamos toda una noche sin dormir, consternados; sin duda, mereció la pena.

Y es que mientras ‘Viven’ se fundamenta en la acción y la aventura más física y visual de los 16 supervivientes del accidente de avión en los Andes de 1972, el largometraje del cineasta español hace un trabajo de introspección con cada intérprete, mostrando un drama más emocional y psicológico; apartándose de fórmulas y estilos Hollywoodienses y acercándose mucho más al ‘savoir faire’ español que a mí me gusta. Ese en el que tanto se trabajan los personajes, sus complejidades y su evolución.

Es un ‘film’ muy duro, pero no en su definición más gráfica ya que resuelve las escenas con una elegancia que le sale natural, sin violencia ni imágenes desagradables; pero sí lo es emocional y, hasta, éticamente.

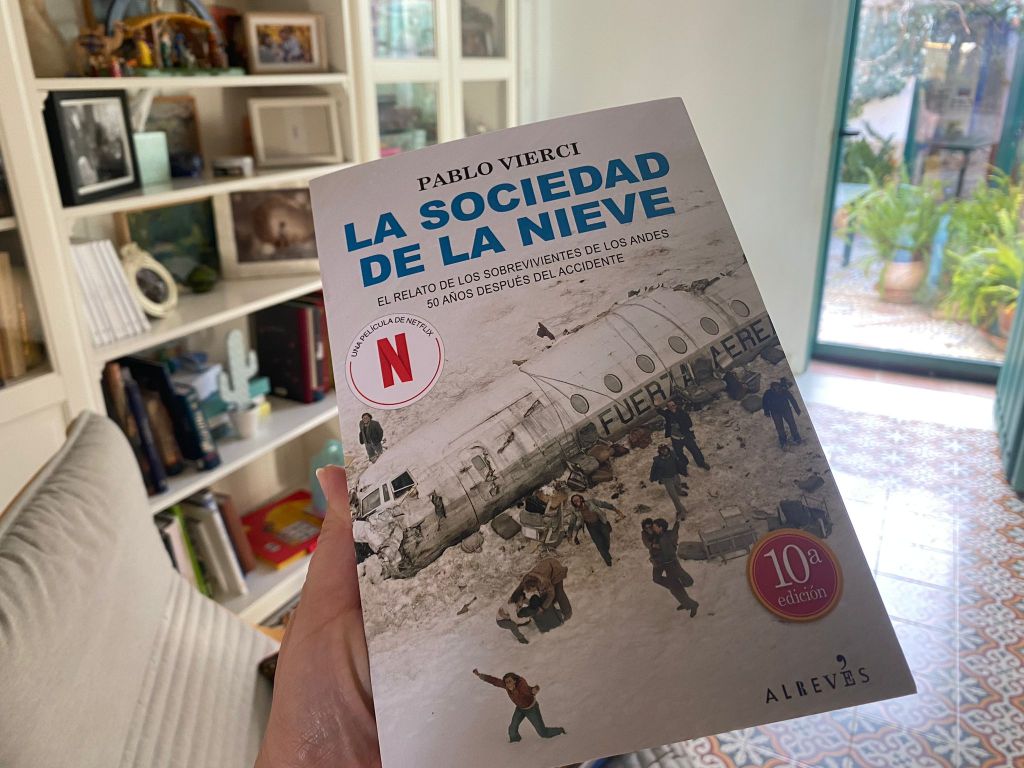

El título, recogido de un libro homónimo escrito por Pablo Vierci, no pudo estar mejor escogido y es que representa la necesidad de la comunidad para sobrevivir. Esa forma de entender que la supervivencia de uno es la supervivencia de todos. Ese sentido tan primitivo y antropológico de sociedad del que, quizás, tan faltos estamos ahora. Cargada de simbolismos y alusiones bíblicas, lanza un mensaje casi evangelizador.